在中国的时候,即时聊天工具(后面以 IM – Instant Messaging 代替)方面,基本上是微信走天下。安装一个微信几乎就能和所有朋友保持联系了。

到了新加坡,IM 真的是百花齐放,再加之不同人出于不同的原因,对于 IM 也有不同的偏爱,导致你需要安装多个 IM 才能和所有新朋友保持联系。简单数了一下,我现在手机上,除了微信,还安装了 WhatsApp、Telegram、Signal、Line、Google Chat、Linkedin 等等。虽然我个人更偏爱 Telegram,但我还不得频繁地在不同的 IM 之间切换,着实让人头疼。

市场上,也不乏出现过一些多合一的 IM,但其实都不怎么理想,无非就是下面两种:

- 通过 Frame 将这些 IM 的网页版集合起来。这种在桌面上体验还勉勉强强;在手机上,面对这些其实是更适配大屏的 UI 简直是噩梦。

- 通过抓包或者分析网页版将内容提取出来后,重新组装一个集成度更高更美观的 UI 出来。坦白说,这种方式让我很担心数据安全问题,毕竟它会破坏掉这些 IM 原本端对端加密的可靠性。

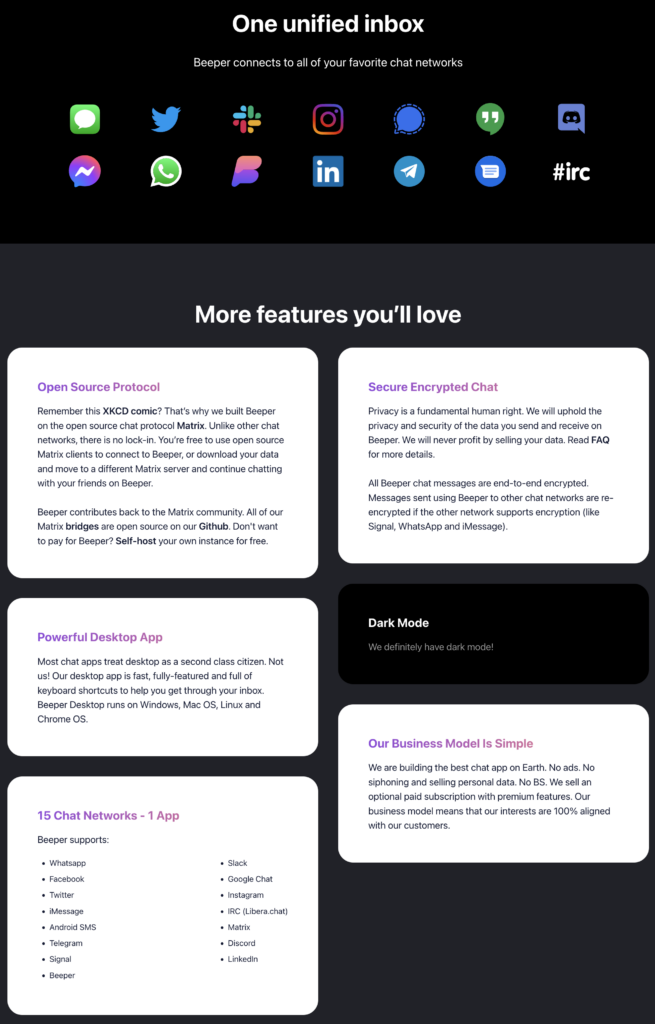

然而,前段时间我发现一个叫 Beeper 的服务,让我看到了一点曙光。

根据官网的介绍,这简直是满足我对一个多合一 IM 的所有想象。于是果断注册,然后被现实啪啪打脸!

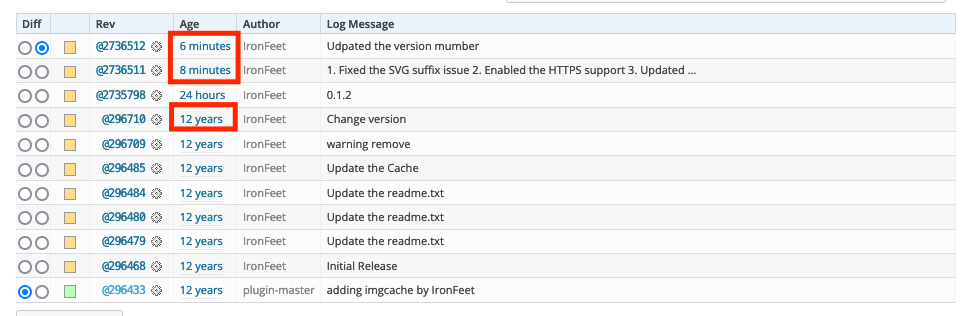

已经排了好几个月了,前面依然还有十几万人,简直是遥遥无期。然后我脑海中突然蹦出来一个念头,既然他是基于开源协议 Matrix 建设的,我完全可以尝试自己部署一下。

简单调研了下,Matrix 彻底让我心动了:

- 支持桥接,可以与 WhatsApp、Telegram、Signal 等等其他 IM 进行桥接,通过 Matrix 可以收发所桥接 IM 服务的消息。

- 支持端对端加密。它的加密算法是开源的,并已经被各种应用场景如 Signal 证明可靠的。由于它本身对端对端加密的支持,所以我依然能保证所桥接的 IM 服务是端对端加密的。等于说,不会因为桥接而破坏了原本所使用 IM 服务的隐私保护能力。而且在部署的过程中,我发现它不光是端对端加密,也是零访问加密。

- 完全开源,可以自部署。不光是 Matrix 服务本身,Matrix 的所有的桥接组件也是开源的。虽然端对端加密在一定程度上已经足够了,但是只有我完全自部署,才能确定它真正是做到了零访问加密,很大程度上防止中间人攻击。

行动起来,开始部署。

部署 Matrix 服务

Matrix 服务端的各种开源实现少说也有 6 种,我最终决定使用 Synapse,因为这是唯一一款由 Matrix 核心团队自己实现的服务端。

Welcome to the documentation repository for Synapse, a Matrix homeserver implementation developed by the matrix.org core team.

Introduction to Synapse @ https://github.com/matrix-org/synapse

为了方便管理和后续维护,我选用了官方文档上面通过 Docker 的部署方式。文档写的真心完善,但是要顺利部署好,还是要踩几个坑的。

在开始部署之前,首先要确定好给 Matrix 服务用的域名,这边我们就先以 homeserver.mymatrixhost.com 吧。确定好域名就开始折腾配置了,至于怎么安装 Docker 我就不在这里赘述了。

Matrix 配置

首先是用如下命令生成配置:

docker run -it --rm \

--mount type=volume,src=synapse-data,dst=/data \

-e SYNAPSE_SERVER_NAME=homeserver.mymatrixhost.com \

-e SYNAPSE_REPORT_STATS=no \

matrixdotorg/synapse:latest generateCode language: Bash (bash)

SYNAPSE_SERVER_NAME (必须): 服务使用的域名,就是我们刚刚假定的 homeserver.mymatrixhost.com。SYNAPSE_REPORT_STATS (必须): 是否上报匿名统计。我选择 no。- /data: Synapse 默认的配置文件夹路径,所以上面的范例命令,我们将卷挂载在了

/data。

如果我们选择数据源目录为 synapse-data,执行完这条命令后,在 Docker 常规配置下,就能在 /var/lib/docker/volumes/synapse-data/_data 这个路径下面发现这个文件 homeserver.yaml,这个就是 Matrix 服务端的配置文件,如下:

server_name: "homeserver.mymatrixhost.com"

pid_file: /data/homeserver.pid

listeners:

- port: 8008

tls: false

type: http

x_forwarded: true

resources:

- names: [client, federation]

compress: false

database:

name: sqlite3

args:

database: /data/homeserver.db

log_config: "/data/homeserver.mymatrixhost.com.log.config"

media_store_path: /data/media_store

registration_shared_secret: "bzxSPVVwhHMiSs6b6YRBKreN-i^W^2tCUmS^4r~Hr:_ew,Alkb"

report_stats: false

macaroon_secret_key: "J1kYVZ~+fixo*RI@K5,~W-LoL#lMr0ZVJg.nFN,=MT_bYpk@JJ"

form_secret: "2zXL_q~hI1nF^m#yBumaIvY9dFU~j9uiFO0bGR5Rgc-U5gf6@2"

signing_key_path: "/data/homeserver.mymatrixhost.com.signing.key"

trusted_key_servers:

- server_name: "matrix.org"

Code language: YAML (yaml)

大多数配置项可以直接是用默认,简单解释一下几个配置项:

监听器

listeners:

- port: 8008

tls: false

type: httpCode language: YAML (yaml)

如果需要开启 https 的话,需要将 tls 改成 true。但是我非常不建议,原因有三:

- 为容器中应用直接配置证书相对比较麻烦,

- 保留 http ,测试起来会方便很多

- 可以用一些替代方案来保留 http 并同时以 https 对外提供服务,比方说,文档中提到了使用反向代理,这也是我使用的方案。同时考虑到 http 的安全性问题,我通过防火墙关闭了外部对 8008 端口的访问,因此,只有我在主机中调试的时候,能本地调用 8008 的 http 服务。

数据库

database:

name: sqlite3

args:

database: /data/homeserver.dbCode language: YAML (yaml)

Synapse 支持 PostgreSQL 和 SQLite,考虑到我只是拿来自用以及更方便的部署,我选择了 SQLite。同时因为配置文件夹使用了默认的 /data ,所以最终配置文件路径为 /data/homeserver.db。

接下来就是

运行 Matrix

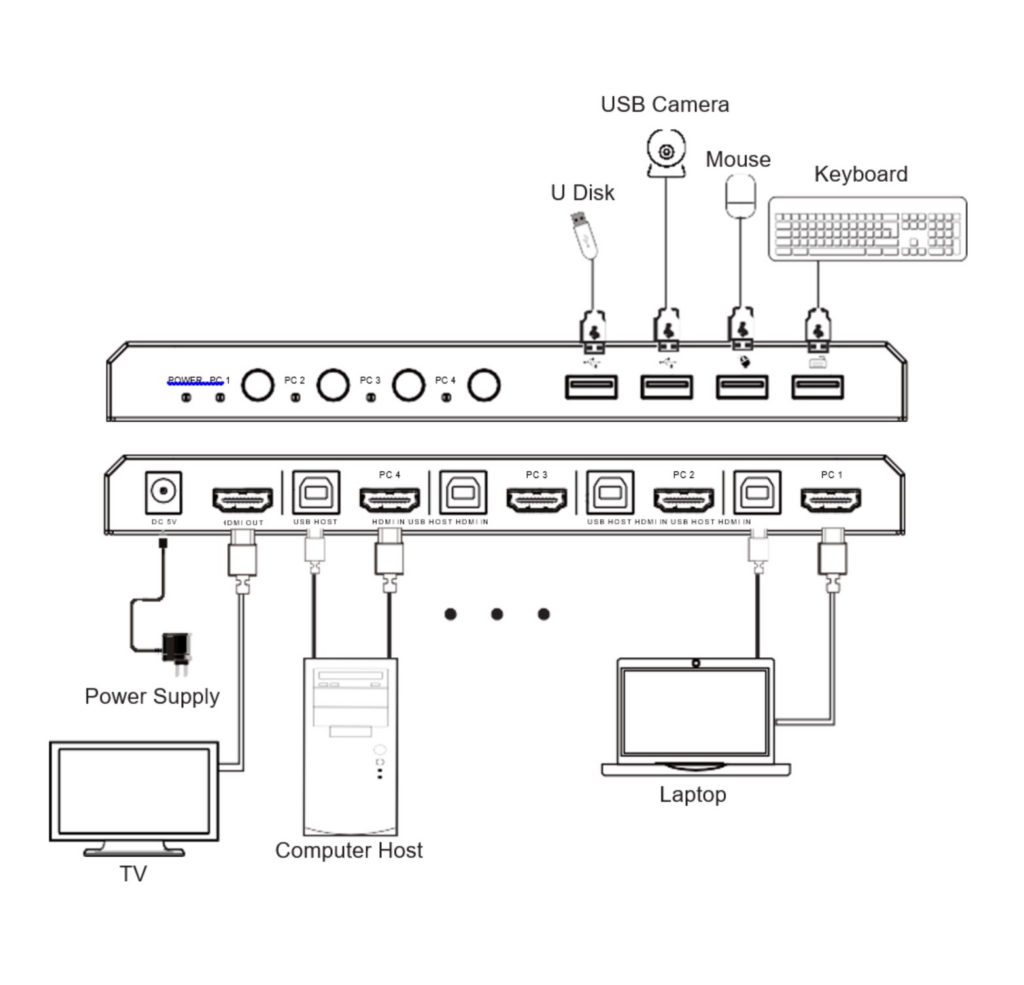

因为后面除了 Synapse,我们还需要运行桥接组件,而这些桥接组件将会以独立容器运行,并不会和 Synapse 在一个容器里面。所以非常有必要在运行 Matrix 之前把网络桥先配置好,这样子这些服务就能以容器名作为域名来互相进行网络访问了。

docker network create synapse-netCode language: Bash (bash)

现在可以尝试运行 Matrix 了。

docker run -d --name synapse \

--mount type=volume,src=synapse-data,dst=/data \

-p 8008:8008 \

--net synapse-net \

matrixdotorg/synapse:latestCode language: Bash (bash)

如上命令,我们通过 –name synapse 来命名 Matrix 服务的容器,以便于我们后面通过这个容器名来对容器进行操作。我们也通过 --net synapse-net 将这个容器链接到了 synapse- net 这个网络桥,这样子别的容器可以通过 synapse 这个域名来访问这个容器。

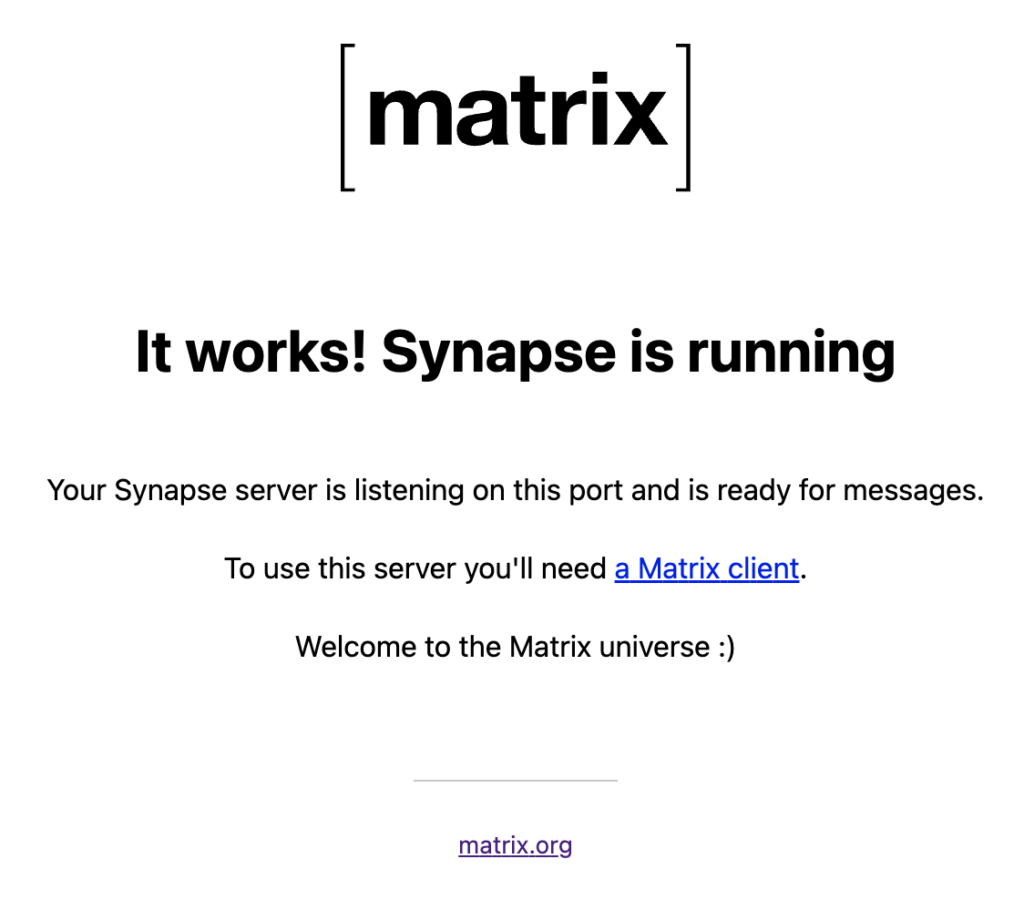

docker logs --tail 100 synapseCode language: Bash (bash)

可以通过这个命令查看下最新 100 条日志,检查一下运行情况。如果只是自用没有过多复杂配置的话,让 Matrix 跑起来其实非常容易。在用防火墙堵住 8008 端口之前,可以访问这个地址 http://{你所部署服务主机的对外 IP}/_matrix/static/ 检查你的 Matrix 状态。如果正常的话,会显示如下:

同时可以通过这个命令 docker network inspect synpase-net 查看所以连接到 synpase-net 网络桥的容器的网络配置。

HTTPS 配置 :反向代理

作为一个懒人,我的环境是通过 DigitalOcean 的一键部署功能创建的 LAMP 主机,所以虽然我对 Apache2 并不熟悉,但是为了图方便,还是选择用 Apache2 来设置反向代理了。

首先先在 /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf 增加如下配置:

<VirtualHost *:443>

ServerName homeserver.mymatrixhost.com

RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME}

AllowEncodedSlashes NoDecode

ProxyPreserveHost on

ProxyPass /_matrix http://127.0.0.1:8008/_matrix nocanon

ProxyPassReverse /_matrix http://127.0.0.1:8008/_matrix

ProxyPass /_synapse/client http://127.0.0.1:8008/_synapse/client nocanon

ProxyPassReverse /_synapse/client http://127.0.0.1:8008/_synapse/client

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-matrix-server.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-matrix-server.log combined

Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/homeserver.mymatrixhost.com/fullchain.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/homeserver.mymatrixhost.com/privkey.pem

</VirtualHost>Code language: Apache (apache)

在真正生效以上配置之前,还需要启用必要的 Apache 模块。可通过如下命令启用:

a2enmod headers

a2enmod proxy

a2enmod proxy_httpCode language: Bash (bash)

其实在配置反向代理的过程中,我遇到了一个比较奇怪的事情。当我没有启用 headers 或者 proxy 模块的情况下,我直接重启 Apache2 服务,Apache2 会启动失败并报错提示我启用这两个模块。但是如果 proxy_http 没有启用的话, Apache2 服务是可以被正常启动的。只是在通过代理端口访问服务的时候,会报如下错误:

AH01144: No protocol handler was valid for the URL /_matrix/static (scheme 'http'). If you are using a DSO version of mod_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.Code language: JavaScript (javascript)

报错内容也让我很费解,里面提到的依然是 mod_proxy,直到我在 stackoverflow 一个高赞回答的评论里面发现除了 proxy ,proxy_http 也需要被启用。

不是很了解 Apache2,哪位朋友明白为什么报错什么费解的话,求解答。

接下来就是申请 https 证书和绑定域名,这里就不再赘述了。一旦配置成功,当你访问 https://homeserver.mymatrixhost.com/_matrix/static/ ,能再次看到如下页面。

后面我们将 Matrix 用于生产使用,所以务必关闭外部对 8008 端口的访问能力,因为 8008 提供的是不安全的 HTTP 服务。

客户端验证

既然 HTTPS 已经配置好,那我们可以正式使用 Matrix 服务了。再使用之前,还需要完成两件事情:管理员账户的创建和客户端。

创建管理员账号

可以通过如下命令来创建一个管理员账户

docker exec -it synapse register_new_matrix_user http://localhost:8008 -c /data/homeserver.yaml -aCode language: Bash (bash)

务必要加上 -a 参数,否则创建的将会是普通账户。在此,我们假定这个管理员账户为 matrixadmin 以便后面使用。

使用客户端连接 Matrix

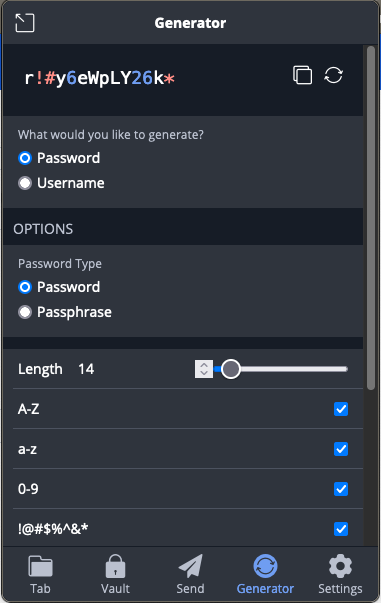

因为 Matrix 是开源协议,所以可以从该页面发现,现在业界已经有很多 Matrix 客户端。在我尝试了 Element 和 FluffyChat 之后,我最终选择了 FluffyChat。

选定好客户端后,就可以尝试登陆了。登陆时,务必将服务端从 Matrix.org 改成我们自部署的 homeserver.mymatrixhost.com,并输入上一步中生成的管理员账户的用户名和密码。不出意外的话,就可以顺利通过客户端登陆 Matrix 服务了。

接下来,将开始进入最有意思的部分:将这个 Matrix 服务变成一个多合一端对端加密 IM 服务。

部署桥接组件

先从 WhatsApp 和 Telegram 目前最流行的两大 IM 开始吧。和部署 Synapse 一样,我参考官方文档同样选择使用 Docker 来运行桥接组件

部署 WhatsApp 桥接组件

WhatsApp 配置

先使用此命令 mkdir mautrix-whatsapp && cd mautrix-whatsapp 创建一个用来维护配置的目录,接下来执行 docker run --rm -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/whatsapp:latest 以初始化配置。然后,你会在 mautrix-whatsapp 目录中看到 config.yaml 这个文件。

大多数配置可以直接使用默认值,简单介绍一些需要修改和关注的配置项。

homeserver:

address: http://synapse:8008

domain: homeserver.mymatrixhost.com

software: standard

status_endpoint: null

message_send_checkpoint_endpoint: null

async_media: false

appservice:

address: http://mautrix-whatsapp:29318Code language: YAML (yaml)

不知道是否还记得,我们前面创建了 synapse–net 这个网络桥,这样子容器间可以将容器名作为域名来互相进行网络通讯。以上 homeserver 的 address 配置项正是用来声明前面我们部署的 Synapse 服务。由于这些容器都运行在同一个主机,WhatsApp 桥接组件可以通过 8008 端口来访问 Synapse 的非安全 http 服务,所以我们将 address 配置为 http://synapse:8008。以此类推,appservice 的 address 配置项为 http://mautrix-whatsapp:29318。domain 当然就是之前我们假定的 homeserver.mymatrixhost.com。

database:

type: sqlite3-fk-wal

uri: file:///data/db.db?_txlock=immediateCode language: YAML (yaml)

一样的道理。虽然 WhatsApp 桥接组件也支持 PostgreSQL,但自用服务且图方便,我选择 SQLite。如果启动的时候,遇到初始化 DB 失败的报错,可以直接用 touch db.db 来创建一个空数据库文件。

encryption:

allow: true

default: trueCode language: YAML (yaml)

将 allow 设置为 true,WhatsApp 桥接组件将会支持对桥接会话开启端对端加密。将 default 设置为 true 之后,该桥接组件就会默认对所有的桥接会话开启端对端加密。

permissions:

"*": relay

"homeserver.mymatrixhost.com": user

"@matrixadmin:homeserver.mymatrixhost.com": adminCode language: YAML (yaml)

最后就是桥接应用服务的权限配置,admin 就是之前我们假定的 matrixadmin 用户,如上。

注册应用服务

配置文件已确定好,接下来就该生成应用服务注册文件。再次执行刚刚相同的命令。

docker run --rm -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/whatsapp:latestCode language: Bash (bash)

配置文件夹中会出现一个新文件 registration.yaml,然后将该文件拷贝到 Synapse 的配置文件夹中,并起一个更容易识别的文件名。

cp registration.yaml /var/lib/docker/volumes/synapse-data/_data/mautrix-whatsapp-registration.yamlCode language: Bash (bash)

接下来更新 Synapse 配置文件将 WhatsApp 桥接组件注册到 Matrix 中,如下:

trusted_key_servers:

- server_name: "matrix.org"

app_service_config_files:

- /data/mautrix-telegram-registration.yaml

- /data/mautrix-whatsapp-registration.yaml

Code language: YAML (yaml)

从上面可以看到另外一个和 Telegram 相关的服务注册,一会就会介绍。

开启 WhatsApp 桥接服务

接下来启动桥接服务。前面我们将 appservice 的 address 配置为 http://mautrix-whatsapp:29318,所以我们务必将容器命名为 mautrix-whatsapp 并关联到 synapse–net,如下:

docker run --restart unless-stopped --name mautrix-whatsapp --net synapse-net -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/whatsapp:latestCode language: Bash (bash)

使用 Matrix 桥接 WhatsApp 会话

开启桥接服务后,重启 Synapse,不出意外的话 WhatsApp 桥接就正式工作了。可以在客户端添加 @whatsappbot:homeserver.mymatrixhost.com 为好友,向他发送 login,whatsappbot 就会进行桥接的登陆引导,整个流程和登陆网页版 WhatsApp 一模一样。我理解这个桥接组件其实就是一个网页版 WhatsApp 的封装。

至此,WhatsApp 桥接服务算是正常运行了,接下来再聊聊 Telegram 的桥接吧。

部署 Telegram 桥接组件

Telegram 配置

部署和 WhatsApp 桥接组件类似,创建配置目录并生成配置文件

mkdir mautrix-telegram && cd mautrix-telegram.

docker run --rm -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/telegram:latestCode language: Bash (bash)

同样需要注意 Matrix 和 Telegram 桥接应用服务的地址

homeserver:

address: http://synapse:8008

domain: homeserver.mymatrixhost.com

verify_ssl: false

software: standard

http_retry_count: 4

status_endpoint:

message_send_checkpoint_endpoint:

async_media: false

appservice:

address: http://mautrix-telegram:29317Code language: YAML (yaml)

同样选择 SQLite 作为数据库

database: sqlite://db.dbCode language: YAML (yaml)

端对端加密配置

encryption:

allow: true

default: trueCode language: YAML (yaml)

权限配置

permissions:

'*': relaybot

mymatrixhost.com: full

'@matrixadmin:homeserver.mymatrixhost.com': adminCode language: YAML (yaml)

除此之外,还需要配置 Telegram 的 API Key。我相信 Telegram 桥接应用服务是对一系列 Telegram API 操作的封装。

telegram:

api_id: 10000001

api_hash: 123abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123

bot_token: disabledCode language: PHP (php)

显而易见,上面的 Key 是我虚构的,只是作为例子而已。我们需要去 Telegram 应用创建页面申请 API Key。申请过程中,务必在 URL 输入你 Matrix 服务的域名,这里我们就需要输入我们假定的 homeserver.mymatrixhost.com。

注册应用服务

和 WhatsApp 桥接组件的步骤类似,

docker run --rm -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/telegram:latest

cp registration.yaml /var/lib/docker/volumes/synapse-data/_data/mautrix-telegram-registration.yamlCode language: Bash (bash)

更新 Synapse 配置文件,如下:

trusted_key_servers:

- server_name: "matrix.org"

app_service_config_files:

- /data/mautrix-telegram-registration.yaml

- /data/mautrix-whatsapp-registration.yaml

Code language: YAML (yaml)

开启 Telegram 桥接服务

接下来启动桥接服务。前面我们将 appservice 的 address 配置为 http://mautrix-telegram:29317,所以我们务必将容器命名为 mautrix-telegram 并关联到 synapse–net,如下:

docker run --restart unless-stopped --name mautrix-telegram --net synapse-net -v `pwd`:/data:z dock.mau.dev/mautrix/telegram:latestCode language: Bash (bash)

使用 Matrix 桥接 Telegram 会话

开启桥接服务后,重启 Synapse。可以在客户端添加 @telegrambot:homeserver.mymatrixhost.com 为好友,向他发送 login,telegrambot 就会进行桥接的登陆引导,整个流程和登陆 Telegram 一模一样。

至此,Telegram 桥接服务开始正常运行,我们可以用 FluffyChat 收发 Telegram 的会话信息。

多合一端对端 IM 服务

在适应了两天之后,我将 WhatsApp 和 Telegram 的消息通知都关闭了,FluffyChat 配合我自部署的 Matrix 已经完全可以搞定我日常的 IM 需求了。

最后,不要忘记用防火墙关闭外部对 29317 和 29318 两个桥接服务端口的访问。